時光倒流回1977年,

在闊別MotoGP賽道十年之際,

作為世界上最大的摩托車生產(chǎn)廠商,

Honda還能不能續(xù)寫RC賽車的神話?

或許NR500可以告訴你這個問題的答案。

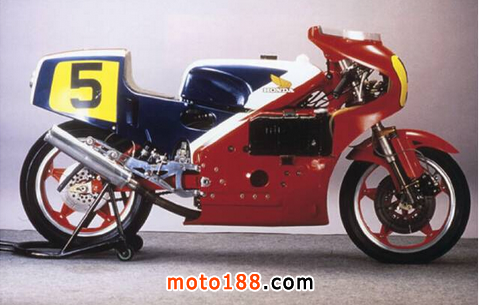

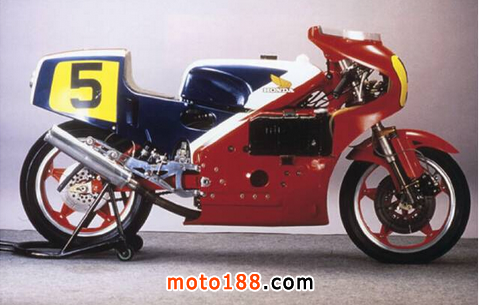

▲NR500

是從冠軍退位后曇花一現(xiàn),還是去做回那個闊別已久的神話?

1977年末,在距離RC賽車在賽道上的輝煌早已闊別十年之際,Honda發(fā)出了重返MotoGP賽場的宣言,并制定了這樣的3個目標:

1、通過比賽開發(fā)創(chuàng)新性的技術;

2、通過賽車研發(fā)為將來培養(yǎng)核心的技術人員;

3、參賽3年內(nèi)取得世界冠軍。

全心傾注,只為Honda的堅持

1.5億美元的資金預算,相當于當年的12架F14“雄貓”戰(zhàn)斗機,或現(xiàn)今的兩架F22“猛禽”戰(zhàn)斗機。足見Honda對這次項目的重視程度。

本次研發(fā)由當時車壇大神級的人物“入交昭一郎”總負責。入交昭一郎,畢業(yè)于東京大學航空專業(yè),年僅26歲就主持設計了本田F1賽車的V12引擎RA273,具有豐富的引擎開發(fā)經(jīng)驗和天才般的創(chuàng)造力。項目組將新賽車命名為NR500,即“新型賽車500”的含義。

揚長避短,孤注一擲

然而,在全心傾注、放手一博的同時,NR500所面臨的回歸之路也并非坦途。當時的500cc級比賽所使用的主流車型均采用2T引擎,也就是2沖程的引擎,要從中脫穎而出,就要采用燃燒效率更高的引擎,因此,Honda便對充氣效率高、燃燒效率高、油耗更低、排放更環(huán)保和壽命更長的4沖程內(nèi)燃機寄予了厚望。但這也意味著其他小伙伴的設備輸出110馬力要轉(zhuǎn)10000下,而Honda的設備需要轉(zhuǎn)20000下才行。

為了完成這一挑戰(zhàn),Honda 生產(chǎn)出世界上獨一無二的“橢圓氣缸“,為了提高轉(zhuǎn)速及氣缸內(nèi)的燃燒速度并符合FIM的500CC賽車氣缸不得多于4個的比賽條例,設計師們還以天馬行空的創(chuàng)造力將V8引擎相鄰的兩個活塞合并為一個,于是橢圓活塞的神話就此誕生。

與此同時,橢圓活塞這條通往內(nèi)燃機技術巔峰的路上也充滿了挑戰(zhàn)。研發(fā)過程基本等于“從無到有”。盡管如此,NR團隊還是以閃電般的速度,在半年內(nèi),為這臺機器裝上了8氣門的缸頭。

但原型機的測試非常不順利,轉(zhuǎn)速超過10000轉(zhuǎn)后,發(fā)動機的可靠性就嚴重下降。但是,Honda的設計團隊沒有退縮也沒有更弦易轍,而是繼續(xù)埋頭踏實的投入工作,要把“不可能”變?yōu)楝F(xiàn)實!

▲NR500的缸頭,每只氣缸配備8只氣門,2只火花塞

1979年4月,首臺500cc的4缸原型機制造完成,不過馬力輸出只能達到90P。

為了提高引擎的可靠性,Honda單獨開發(fā)高強度新型金屬,降低曲軸的振顫量;

偏執(zhí)狂般的0度曲軸,只為達到極端激進的點火次序;

▲NR500的曲柺采用了0度間隔設計,這意味著極端激進的點火次序

為了減少引擎制動力而為NR500加入的的滑動離合器。

▲NR500緊湊的滑動式離合

所有的近乎偏執(zhí)的改進,都是為了極盡所有提升這顆引擎的性能。

脫胎換骨

隨著引擎開發(fā)接近尾聲,車架的開發(fā)也在有條不紊的進展之中。由于NR500實際上是一臺V8引擎,使得NR的引擎寬度異于平常。

重量決定了比賽時的圈速。設計師把減重的目光投向了車架,他們要用1/4的重量,達到1倍的強度。于是在汽車上使用的承載式結(jié)構(gòu)概念,被引入到NR500的車架設計中。本田朝霞研究所的神谷忠為NR500研制了“蝦殼”式車架。所謂“蝦殼”式車架,就是以一層薄殼包裹發(fā)動機,使發(fā)動機成為車架的一部分,從而提高強度,減輕重量。

最終,NR500的車架以僅僅5公斤的重量,實現(xiàn)了設計目標,殼體厚度僅有1毫米。這項技術在21年之后被引入到川崎市售的超跑ZX-12R上,并且改用了一個科技含量極高的名字:單體梁車架。

▲車身包板表面固定發(fā)動機的螺絲,包板實際是車架的一部分

▲NR500的引擎安裝螺絲

不同于其它GP500賽車的18寸輪圈,神谷忠還為NR500提出了16寸輪圈的設計,以此降低重心,減少重量和風阻,這個設計最終演進為16.5寸輪圈,成為現(xiàn)今MotoGP賽場的標準。

▲NR500的同軸式后搖臂設計

▲NR500原型車,非常特別的前避震機構(gòu)

初出茅廬,幾經(jīng)磨難

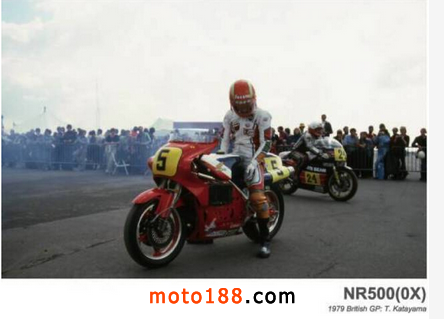

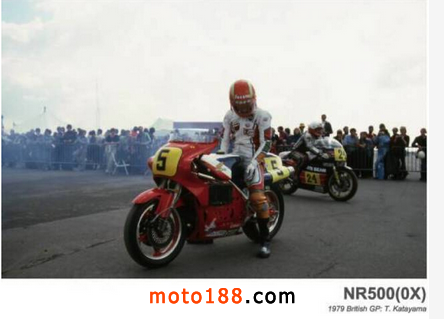

1979年8月,MotoGP英國銀石站,NR500如約來到了GP500的賽場上,實現(xiàn)了Honda當初的諾言。

NR500象磁鐵一樣吸引了媒體與觀眾的目光,BBC電臺的攝像機專門到隊列末尾,圍著NR500拍了一圈又一圈。為了準備這場比賽,Honda從本土空運了兩萬多個備件,作為NR500參賽的保障。

然而NR500并不走運。在正賽中NR500爆缸,不得不黯然退賽。

在巨大的車重拖累之下,NR500當初“3年奪得世界冠軍”的希望似乎越來越渺茫。在當時那個2T(2沖程)橫行的洪荒年代,NR500就像是長槍瘦馬刺風車的唐吉坷德,以一己之力對抗著整個二T(2沖程)世界…

是時候展現(xiàn)真正的實力了

1980年末,NR500接近設計目標。次年,第一次超出動力設計,NR500的潛力超過160P,首次超越RG500、YZR500等2T(2沖程)機器,終于具備了奪冠的可能。

▲鈴鹿賽道上測試中的NR500

▲ 20000轉(zhuǎn)提示的轉(zhuǎn)速表

▲末代NR500采用了碳纖維車架與搖臂

1981年6月的全日本錦標賽鈴鹿站,NR500的4T(4沖程)優(yōu)勢終于得以酣暢淋漓的發(fā)揮。車手木山賢悟駕駛NR500在第23圈取得了領先,并保持到了最后一圈,第一個沖過了方格旗,在NR研發(fā)計劃啟動3年之后,NR500終于迎來了第一個勝利!

▲首次奪得冠軍的NR500,由木山賢悟駕駛

或許你也曾聞名世界

但時至今日你已沉寂多年

是選擇繼續(xù)沉默

還是做回那個傳奇

相信Honda NR500已經(jīng)告訴過你答案了

在闊別MotoGP賽道十年之際,

作為世界上最大的摩托車生產(chǎn)廠商,

Honda還能不能續(xù)寫RC賽車的神話?

或許NR500可以告訴你這個問題的答案。

▲NR500

是從冠軍退位后曇花一現(xiàn),還是去做回那個闊別已久的神話?

1977年末,在距離RC賽車在賽道上的輝煌早已闊別十年之際,Honda發(fā)出了重返MotoGP賽場的宣言,并制定了這樣的3個目標:

1、通過比賽開發(fā)創(chuàng)新性的技術;

2、通過賽車研發(fā)為將來培養(yǎng)核心的技術人員;

3、參賽3年內(nèi)取得世界冠軍。

全心傾注,只為Honda的堅持

1.5億美元的資金預算,相當于當年的12架F14“雄貓”戰(zhàn)斗機,或現(xiàn)今的兩架F22“猛禽”戰(zhàn)斗機。足見Honda對這次項目的重視程度。

本次研發(fā)由當時車壇大神級的人物“入交昭一郎”總負責。入交昭一郎,畢業(yè)于東京大學航空專業(yè),年僅26歲就主持設計了本田F1賽車的V12引擎RA273,具有豐富的引擎開發(fā)經(jīng)驗和天才般的創(chuàng)造力。項目組將新賽車命名為NR500,即“新型賽車500”的含義。

揚長避短,孤注一擲

然而,在全心傾注、放手一博的同時,NR500所面臨的回歸之路也并非坦途。當時的500cc級比賽所使用的主流車型均采用2T引擎,也就是2沖程的引擎,要從中脫穎而出,就要采用燃燒效率更高的引擎,因此,Honda便對充氣效率高、燃燒效率高、油耗更低、排放更環(huán)保和壽命更長的4沖程內(nèi)燃機寄予了厚望。但這也意味著其他小伙伴的設備輸出110馬力要轉(zhuǎn)10000下,而Honda的設備需要轉(zhuǎn)20000下才行。

為了完成這一挑戰(zhàn),Honda 生產(chǎn)出世界上獨一無二的“橢圓氣缸“,為了提高轉(zhuǎn)速及氣缸內(nèi)的燃燒速度并符合FIM的500CC賽車氣缸不得多于4個的比賽條例,設計師們還以天馬行空的創(chuàng)造力將V8引擎相鄰的兩個活塞合并為一個,于是橢圓活塞的神話就此誕生。

與此同時,橢圓活塞這條通往內(nèi)燃機技術巔峰的路上也充滿了挑戰(zhàn)。研發(fā)過程基本等于“從無到有”。盡管如此,NR團隊還是以閃電般的速度,在半年內(nèi),為這臺機器裝上了8氣門的缸頭。

但原型機的測試非常不順利,轉(zhuǎn)速超過10000轉(zhuǎn)后,發(fā)動機的可靠性就嚴重下降。但是,Honda的設計團隊沒有退縮也沒有更弦易轍,而是繼續(xù)埋頭踏實的投入工作,要把“不可能”變?yōu)楝F(xiàn)實!

▲NR500的缸頭,每只氣缸配備8只氣門,2只火花塞

1979年4月,首臺500cc的4缸原型機制造完成,不過馬力輸出只能達到90P。

為了提高引擎的可靠性,Honda單獨開發(fā)高強度新型金屬,降低曲軸的振顫量;

偏執(zhí)狂般的0度曲軸,只為達到極端激進的點火次序;

▲NR500的曲柺采用了0度間隔設計,這意味著極端激進的點火次序

為了減少引擎制動力而為NR500加入的的滑動離合器。

▲NR500緊湊的滑動式離合

所有的近乎偏執(zhí)的改進,都是為了極盡所有提升這顆引擎的性能。

脫胎換骨

隨著引擎開發(fā)接近尾聲,車架的開發(fā)也在有條不紊的進展之中。由于NR500實際上是一臺V8引擎,使得NR的引擎寬度異于平常。

重量決定了比賽時的圈速。設計師把減重的目光投向了車架,他們要用1/4的重量,達到1倍的強度。于是在汽車上使用的承載式結(jié)構(gòu)概念,被引入到NR500的車架設計中。本田朝霞研究所的神谷忠為NR500研制了“蝦殼”式車架。所謂“蝦殼”式車架,就是以一層薄殼包裹發(fā)動機,使發(fā)動機成為車架的一部分,從而提高強度,減輕重量。

最終,NR500的車架以僅僅5公斤的重量,實現(xiàn)了設計目標,殼體厚度僅有1毫米。這項技術在21年之后被引入到川崎市售的超跑ZX-12R上,并且改用了一個科技含量極高的名字:單體梁車架。

▲車身包板表面固定發(fā)動機的螺絲,包板實際是車架的一部分

▲NR500的引擎安裝螺絲

不同于其它GP500賽車的18寸輪圈,神谷忠還為NR500提出了16寸輪圈的設計,以此降低重心,減少重量和風阻,這個設計最終演進為16.5寸輪圈,成為現(xiàn)今MotoGP賽場的標準。

▲NR500的同軸式后搖臂設計

▲NR500原型車,非常特別的前避震機構(gòu)

初出茅廬,幾經(jīng)磨難

1979年8月,MotoGP英國銀石站,NR500如約來到了GP500的賽場上,實現(xiàn)了Honda當初的諾言。

NR500象磁鐵一樣吸引了媒體與觀眾的目光,BBC電臺的攝像機專門到隊列末尾,圍著NR500拍了一圈又一圈。為了準備這場比賽,Honda從本土空運了兩萬多個備件,作為NR500參賽的保障。

然而NR500并不走運。在正賽中NR500爆缸,不得不黯然退賽。

在巨大的車重拖累之下,NR500當初“3年奪得世界冠軍”的希望似乎越來越渺茫。在當時那個2T(2沖程)橫行的洪荒年代,NR500就像是長槍瘦馬刺風車的唐吉坷德,以一己之力對抗著整個二T(2沖程)世界…

是時候展現(xiàn)真正的實力了

1980年末,NR500接近設計目標。次年,第一次超出動力設計,NR500的潛力超過160P,首次超越RG500、YZR500等2T(2沖程)機器,終于具備了奪冠的可能。

▲鈴鹿賽道上測試中的NR500

▲ 20000轉(zhuǎn)提示的轉(zhuǎn)速表

▲末代NR500采用了碳纖維車架與搖臂

1981年6月的全日本錦標賽鈴鹿站,NR500的4T(4沖程)優(yōu)勢終于得以酣暢淋漓的發(fā)揮。車手木山賢悟駕駛NR500在第23圈取得了領先,并保持到了最后一圈,第一個沖過了方格旗,在NR研發(fā)計劃啟動3年之后,NR500終于迎來了第一個勝利!

▲首次奪得冠軍的NR500,由木山賢悟駕駛

或許你也曾聞名世界

但時至今日你已沉寂多年

是選擇繼續(xù)沉默

還是做回那個傳奇

相信Honda NR500已經(jīng)告訴過你答案了