——一部關(guān)于良質(zhì)的跨學科漫游

一、從一則舊廣告說起

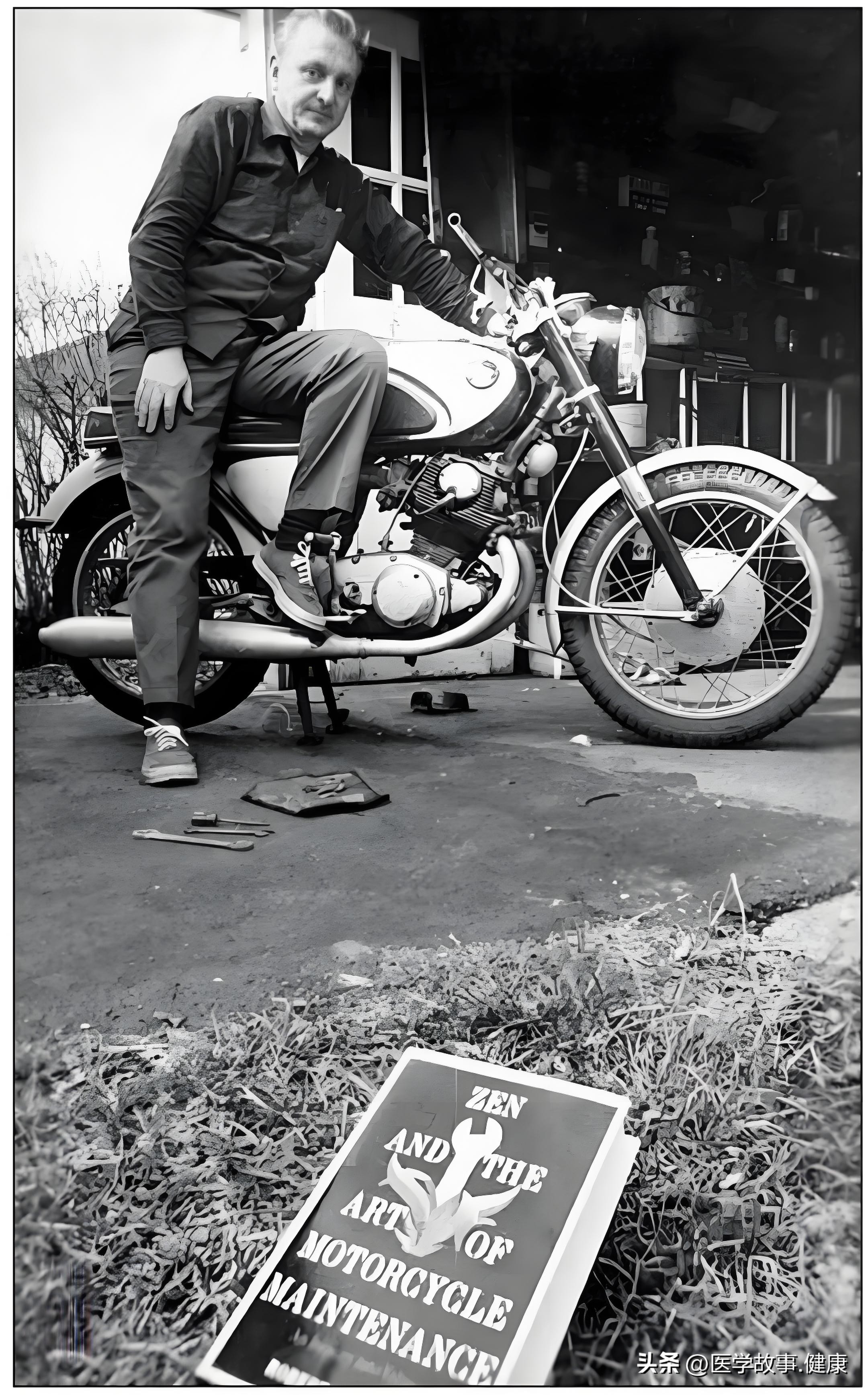

1974 年,美國圖書市場上出現(xiàn)了一本古怪的暢銷書:封面是一輛老舊的摩托車,車把上綁著睡袋,后座卻馱著一臺打字機。書名更長——《禪與摩托車維修藝術(shù):一次關(guān)于價值的探究》(Zen and the Art of Motorcycle Maintenance)。作者羅伯特·波西格(Robert M. Pirsig)用 18 天寫完 42 萬字,卻花了 4 年時間被 121 家出版社拒絕。面世后,它連續(xù) 87 周盤踞《紐約時報》暢銷榜,被譯成 27 種語言,成為嬉皮士、工程師、MBA 教授、禪修者共同引用的“地下圣經(jīng)”。今天,我們重訪這本書,不是為了懷舊,而是想回答一個問題:在技術(shù)狂奔、價值撕裂的 21 世紀,波西格的“良質(zhì)”(Quality)哲學還能幫我們修什么?

二、兩條旅程的交織

小說表層是一條“父子摩旅”:1968 年夏天,波西格帶著 11 歲的兒子克里斯,從明尼蘇達州一路騎到加州。表面看是公路片,暗地里卻是一次“精神追兇”——作者要在遼闊的美國腹地找回 17 年前因精神疾病被電休克治療抹去的自我。

敘事以第一人稱展開,卻嵌套了一個化名“斐德洛”(Phaedrus)的幽靈。斐德洛曾是修辭學教師,因追問“什么是好”而崩潰,如今借摩旅復活。于是,讀者同時騎在兩輛車上:

- 1968 年的本田 CB77——化油器、鏈條、扳手;

- 1950 年代的課堂——亞里士多德、康德、科學實證。

波西格用機油味和柏油路把形而上學拉到地面,讓“禪”不再只是打坐,而是化油器里的氣泡、扳手上的扭矩。

三、良質(zhì)的提出:一把無法定義的尺子

斐德洛在課堂里發(fā)現(xiàn):學生寫論文時,總能分辨“好”與“壞”,卻說不出標準。由此他提出“良質(zhì)”——既非主觀也非客觀,而是先于主客的“原初經(jīng)驗”。

波西格用摩托車維修作比喻:

- 新手看說明書,按步驟擰緊螺絲,心里卻發(fā)虛;

- 老手聽引擎聲,手一抖就知道扭矩是否合適。

良質(zhì)不是零件的尺寸,而是“人與機器之間的和諧”。它像禪宗的“當下覺知”,又像亞里士多德的“中庸”——過度與不足都會毀掉一次完美的點火。

四、古典與浪漫的戰(zhàn)爭

波西格把世界劈成兩半:

- 古典:邏輯、分析、系統(tǒng),像維修手冊;

- 浪漫:直覺、美感、整體,像騎手眼中的風景。

1960 年代的美國正在兩極撕裂:嬉皮士說科技是魔鬼,工程師說藝術(shù)是胡鬧。波西格卻指出,真正的敵人是“二元對立”本身。當他用游標卡尺測量活塞間隙時,心里想的不是數(shù)字,而是如何讓活塞在爆炸中跳一支優(yōu)雅的舞。古典與浪漫,在良質(zhì)的熔爐里握手言和。

五、良質(zhì)的現(xiàn)代轉(zhuǎn)譯

今天,我們用波西格的尺子量一量身邊的世界:

- 軟件開發(fā):敏捷宣言里的“可工作的軟件勝過面面俱到的文檔”,正是良質(zhì)的工程化表達——代碼不僅要跑,還要“跑得好”;

- 產(chǎn)品設計:蘋果公司的“看不見的設計”,讓用戶忘記螺絲刀的存在,正是“物我兩忘”的禪機;

- 醫(yī)療:好醫(yī)生不只看化驗單,而是聽患者講完最后一個癥狀才下判斷。

良質(zhì)成了跨學科的“元標準”:它不關(guān)心 KPI,只關(guān)心“這件事是否值得被好好做”。

六、維修現(xiàn)場的四重禪修

波西格把擰螺絲變成禪修儀式:

- 專注——把扳手看作心的延伸,每一次旋轉(zhuǎn)都是一次呼吸;

- 耐心——卡住的螺絲不是敵人,而是提醒你“太快了”;

- 洞察——發(fā)現(xiàn)故障背后的心理:車主長期不保養(yǎng),其實是逃避對衰老的恐懼;

- 放下——修好引擎后,不居功,不炫耀,只是讓機器回到道路。

這四個步驟,與現(xiàn)代認知行為療法(CBT)的“覺察-接納-行動-放下”驚人一致。

七、良質(zhì)與人工智能

當 AI 開始寫詩、修車、做手術(shù),波西格的幽靈再次發(fā)問:

- 算法可以優(yōu)化扭矩,但能否感知“手感的愉悅”?

- 神經(jīng)網(wǎng)絡能預測故障,但能否體驗“修好的那一刻,引擎聲像清晨的鳥鳴”?

也許答案藏在人機協(xié)作的新工種里:AI 負責計算,人類負責校準“良質(zhì)的余量”。未來的維修工,更像禪修者,用 AI 的精確度打磨自己的直覺。

八、教育的良質(zhì)實驗

波西格曾把課堂變成修理鋪:學生拆一臺舊收音機,必須讓它重新發(fā)聲才能畢業(yè)。沒有標準答案,只有“好”與“不夠好”的直覺。

今天,MIT 的“2.007 機械設計”課、斯坦福的“d.school”都在復刻這個實驗。良質(zhì)教育不是傳授知識,而是喚醒“對事物本身的敬意”。當學生把一顆齒輪擦得锃亮時,他學會了對世界的溫柔。

九、個人實踐手冊:如何把良質(zhì)帶進一天

- 早餐:用手磨咖啡豆,聽豆子在磨盤里碎裂的聲音,而不是一鍵啟動膠囊機;

- 通勤:地鐵里不看手機,觀察車廂連接處的機械臂如何平滑擺動;

- 工作:寫 PPT 時問自己:“這張圖表是否能讓觀眾少花 10 秒理解?”

- 夜晚:給孩子修一輛玩具車,讓他看到父親的手在燈光下像魔術(shù)師。

每一次“好好做”,都是一次微型禪修。

十、結(jié)語:良質(zhì)永不生銹

1979 年,波西格在《紐約時報》訪談中說:“我寫這本書,是想告訴人們,技術(shù)不是問題,而是我們與技術(shù)的關(guān)系出了問題。”

半個世紀后,電動車、量子計算、腦機接口紛至沓來,我們依舊需要一把扳手——不是修理機器,而是修理與機器的關(guān)系。

當充電樁代替加油站,當代碼代替化油器,良質(zhì)仍在閃爍:它提醒我們,無論技術(shù)如何迭代,世界依然需要一顆“好好做”的心。

禪不在深山,也不在云端,而在你擰緊那顆螺絲時,手心的溫度。